Articoli

L'USO DEL FUOCO CELESTE

Antichi parafulmini e illuminazione elettricaIn nessun punto nella storia ebraica si accenna, neppure una sola volta, all’evento che un fulmine abbia colpito il Tempio di Salomone, nei molti secoli della sua esistenza. Il motivo, dice il cronista Giuseppe Flavio, era una foresta di punte d'oro che copriva il tetto del Tempio: punte collegate con collegamenti dorati che scendevano ai lati del Tempio, sino a conficcarsi nel terreno.

L'archeologa greca Chryssoula Kardara ha studiato diversi templi del periodo minoico, sui monti di Creta, molti dei quali risalgono al sec. XVI a.C., e si è convinta che tutti fossero dotati di parafulmini. Erano santuari legati al culto del fulmine. I testi minoici parlano della capacità delle sacerdotesse, attraverso quelle aste, di attirare dal cielo le scariche elettriche e la pioggia. Le aste avevano lunghe punte, come lance, si ergevano equidistanti, puntate verso il cielo, sopra il recinto sacro, e si dice che fossero di rame. Le tradizioni minoiche attribuivano il progetto di queste aste ad una misteriosa razza che lavorava i metalli, antiche divinità chiamate Telchini. Quale dimenticata civiltà preistorica era mitizzata in tali esseri?

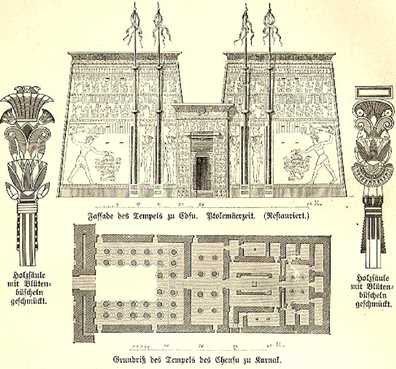

In Egitto, aste rivestite di rame erano di solito poste all’ingresso ai templi. Alcune di quelle antenne raggiungevano l'altezza di trenta metri. Iscrizioni risalenti al sec. III a.C. descrivono le installazioni del tempio tolemaico di Edfu, nel sud dell'Egitto, dedicato al dio Horus: "Questa è l’alta porta del dio falco di Edfu, il trono di Horus, il portatore di fulmine. Alberi sono disposti a coppie per fendere il temporale nelle altitudini del cielo".

Il greco Ktesias, verso il 400 a.C., descrisse una pratica analoga in India: "Un ferro posto sul fondo d’una fontana d’acqua e fatto a forma di spada, con la punta verso l'alto, ha il potere di evitare tempeste e fulmini".

I parafulmini dell'antichità non erano il risultato di scoperte casuali o di timore superstizioso, ma il prodotto finale di un'attenta ricerca scientifica. Lo intuiamo quando leggiamo queste parole, da un’antica opera indù di origine sconosciuta:

"Conoscere la natura del fuoco, la luce del sole e della luna, e l'energia del fulmine: questo costituisce tre quarti della conoscenza, e la scienza di Dio".

Gli antichi sembrano essere stati più progrediti di Benjamin Franklin, inventore del parafulmine moderno nel 1752, perché vi è la prova che non solo conoscessero l’energia dei fulmini, ma la sapessero anche controllare per i propri scopi. Uno studioso di esoterismo, Eduard Schuré, afferma che i Magi – o uomini di sapienza – in Babilonia e in Persia sapevano controllare nell’aria ciò che chiamavano "fuoco pantomorfico" e "luce astrale". I loro templi erano illuminati giorno e notte con un misterioso "splendore degli dèi", accompagnato da brontolii di tuono. Schuré aggiunge: "I Magi sapevano generare, accumulare ed erogare energia elettrica a volontà e potevano dirigere scariche elettriche dall'atmosfera e dalle correnti magnetiche della Terra come frecce."

In modo simile, uno dei primi re di Roma, Numa Pompilio, era stato ben istruito nelle scienze mistiche degli Etruschi, un popolo enigmatico, le cui origini si perdono nell'antichità. Lo storico Plinio ha rivelato che Numa conosceva il segreto di forzare Giove Tonante a scendere a terra, e ha specificato che era capace di attuare due processi. Il primo era quello d’ottenere il fulmine (impetrare), e il secondo quello d’indirizzarlo sull’obiettivo desiderato (cogere). Sembrerebbe che il re romano conoscesse qualche metodo per concentrare l’elettricità atmosferica a distanza (il tuono indica l'approccio di concentrazione) e, una volta che un punto di saturazione era raggiunto, creasse il catodo capace di fare scoccare la scintilla celeste e dirigerla contro un obiettivo specifico.

Quanto una tale capacità di Numa fosse presa sul serio è ricordato da un tragico evento, riferito sia da Plinio sia da Tito Livio. Tullo Ostilio, suo successore come re di Roma, riscoprì il "Libro di Numa" dopo che il vecchio re era morto, e decise di seguire le sue istruzioni per far cadere l’"ospite celeste". Ma eseguì i riti in un modo imperfetto, con il risultato che fu colpito a morte dal fulmine, e il suo palazzo fu completamente bruciato.

La pratica degli antichi di concentrare e dirigere con precisione le energie atmosferiche è più inquietante, alla luce dell’incapacità della scienza moderna a ripetere l'impresa stessa. Da dove proveniva tale conoscenza? Ammiano Marcellino (sec. IV d.C.) ricordava che, molto prima degli Etruschi, "i Magi conservavano perpetuamente nelle loro fornaci un fuoco che proveniva miracolosamente dal cielo".

Il romano Servio rivelava inoltre: "I primi abitanti della terra non hanno mai portato il fuoco ai loro altari, ma attraverso la preghiera portavano giù il fuoco celeste".

Così, la focalizzazione di una qualche forma d’energia psichica era coinvolta nel processo. Secondo la leggenda tramandata da Servio, fu Prometeo, l'ultimo dei Titani, la prima razza che abitò la Terra secondo i greci, che "scoprì e rivelò all'uomo l'arte di far scendere il fuoco dall'alto".

Altre leggende indicano anche che la conoscenza e l'uso dell'elettricità atmosferica derivavano da una civiltà sconosciuta, più antica di tutte le antiche culture a noi note, da una primordiale Età dell’Oro, del lontano passato.

Tra gli Ebrei vi sono molte tradizioni dell'uso di energia elettrica in un’epoca remota. L’Aggadah indica che la generazione di Enos, un pronipote di Adamo, il fondatore della civiltà antidiluviana, fu la prima a "controllare le forze celesti", ossia la manipolazione del fulmine e dell’energia atmosferica.

Secondo lo storico Goriandes, Alessandro Magno scrisse al suo maestro durante la conquista della Persia che un'isola situata al largo della costa dell'India era abitata da uomini che credevano che un tempo Cainan, il pronipote d’Adamo, fosse stato sepolto nella loro isola. Prima del diluvio, secondo la tradizione, un'alta torre era stata posta sul sepolcro, per proteggerlo in modo sicuro. Chiunque si fosse avvicinato alla tomba sarebbe stato colpito a morte da un lampo, scaturito dalla cima della torre. La tomba era stata distrutta da molto tempo dal diluvio, ma la storia della sua torre miracolosa si era tramandata attraverso tutte le generazioni che avevano abitato l'isola dopo la grande catastrofe. Inoltre, nel Libro della Genesi, troviamo due riferimenti a una "finestra" nell'Arca di Noè, con la quale il patriarca scampò al diluvio. Il secondo riferimento è in Genesi 08:06, e il vocabolo ebraico usato è "apertura", challon, dalla quale Noè lanciava i suoi uccelli. Il primo riferimento, tuttavia, in Genesi 6:16, utilizza una parola diversa, tsohar – che non significa affatto finestra. Quando è utilizzata, in altre ventidue occasioni, nel Vecchio Testamento, essa ha il significato di "una luminosità, una brillantezza, come la luce del sole di mezzogiorno". Altre parole affini indicano qualcosa che "brilla, luccica o splende". Molti studiosi ebrei della scuola tradizionale identificano lo tsohar come" una luce che ha la sua origine in un cristallo lucente". La tradizione esoterica ebraica per secoli ha descritto lo tsohar come un gioiello o perla che Noè appendeva al tetto dell’Arca, e dal potere che conteneva in sé illuminava l'intera imbarcazione.

La sorgente di luce di Noè sembra essere stata conservata a lungo, perché si racconta che Salomone, re d'Israele, la possedesse ancora nel 1000 a.C. Un libro della tradizione ebraica, dal titolo “La regina di Saba e il suo unico Figlio Menelyk”, contiene questa dichiarazione: "Ora la casa del Re Salomone era illuminata come di giorno, perché nella sua saggezza aveva fatto splendide perle (tsohar) che erano simili al sole, alla luna e alle stelle nel tetto della sua casa".

Salomone era ben consapevole dell’esistenza di un’antica tecnologia avanzata, e che la conoscenza di questa tecnologia si era lentamente perso attraverso i secoli, poiché egli scrisse, in Ecclesiaste 1:9–11: "Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa di cui si può dire: Ecco, questa è una novità? Esisteva già dei vecchi tempi, prima di te. Non vi è alcun ricordo di tempi lontani, né ci sarà più il ricordo di cose che devono venire né di quelle che verranno dopo".

In epoche successive, sappiamo che certe società segrete ebraiche, come i cabalisti, conservarono la conoscenza dell’elettricità, sino al periodo medievale.

Eliphas Levi ha registrato la storia del misterioso rabbino francese Jechiele, che era consigliere alla corte di Luigi XIII, nel sec. IX. Jechiele, scrivevano i suoi contemporanei, spesso stupì il re con la sua "luce abbagliante che accendeva". La lampada non aveva né olio né stoppino, e Jechiele la collocava davanti alla sua casa perché tutti la vedessero. Quale fosse la fonte segreta del potere della lampada, tuttavia, non fu mai rivelato dal rabbino.

Un altro dispositivo, che Jechiele utilizzò per proteggere se stesso, era un battente da porta che letteralmente folgorava i suoi nemici. I cronisti del sec. XIII lo descrivevano così:

"Toccò un chiodo conficcato nel muro del suo studio, e subito ne schioccò una scintilla scoppiettante, bluastra. Guai a chi avesse toccato il battente di ferro in quel momento. Si sarebbe piegato in due, avrebbe urlato come se fosse stato bruciato, poi sarebbe scappato veloce come le sue gambe potevano portarlo".

Sembrerebbe che Jechiele avesse spinto un pulsante di scarica che inviava una corrente elettrica nel battente di ferro della porta, per fulminare qualsiasi visitatore indesiderato.

Un certo numero di studiosi moderni ritiene, dallo studio degli autori classici greci e romani, che il famoso Faro di Alessandria non fosse dotato di un’ordinaria fonte luminosa, ma di una qualche forma di potente fonte di illuminazione elettrica. Lo storico Giuseppe Flavio riferì nel primo secolo che la luce del Faro era così brillante da poter essere vista dai marinai a trecento stadi di distanza, ossia, in unità di misura moderne, da una distanza di oltre 32 miglia (54 km), che non avrebbe potuto essere raggiunta da un semplice fuoco ordinario, anche se posto in cima ad un’alta torre. Sia Tazio sia Chacreas descrissero la luce del faro come "il sorgere d’un secondo sole che forniva una guida per le navi". Secondo Libanio, la luce era descritta "come la luce del sole, tanto che non si poteva guardare direttamente verso di essa. E' di gran lunga superiore alle lampade ad olio accese ogni giorno dagli Egizi".

Un fuoco ordinario non può essere proiettato in uno o più fasci di luce, come si diceva che avvenisse per la luce del Faro. Lo storico romano Ammiano Marcellino scrisse che il Faro era la fonte di alcuni "fari risplendenti" che emettevano luci rotanti su acque poco profonde, lontano dal porto. Nel sec. XV, lo studioso italiano Leon Battista Alberti riferì la memoria che le luci del Faro "erano in vibrazione continua (?), e andavano qua e là, muovendosi sempre da un posto all'altro".

Il Faro di Alessandria non sembra essere stato l’unico, comunque. Antiche monete siciliane (denari) d'argento, coniate tra il 42 e il 40 a.C., ritraggono un altro faro che un tempo proteggeva il porto di Messina, e mostra in cima ad esso una statua di Nettuno che regge non un fuoco o una torcia, ma un fascio di luce senza fumo.

Ancor prima, il drammaturgo greco Eschilo, nel sec. V a.C., descrisse come nei giorni precedenti la guerra di Troia i Micenei antichi avevano utilizzato le torrette di segnalazione in cima a vette di tutta la regione dell'Egeo, per "trasmettere messaggi sulle loro fiamme dorate a vista, come da un altro, strano sole".

Non solo il Faro era illuminato con l'elettricità, ma così pure intere porzioni della stessa città d’Alessandria. Lo scrittore greco Achille Tazio disse che la sera la città era così illuminata, "che non vi era alcun segno di notte". Osservava che la metropoli era piena di "innumerevoli colonne messe in fila", ciascuna con la propria fonte di luce insolita, e che, a causa di loro, "era come se sorgesse un altro sole, che diffondeva i suoi raggi in ogni direzione. Lì ho visto una città la cui bellezza rivaleggiava con quella del cielo di giorno".

Storie di "luci senza fiamma" e altri antichi apparecchi elettrici si ripetono in resoconti storici di tutto il mondo. Di Numa Pompilio, il re romano che poteva far cadere un fulmine dal cielo, si è anche detto che possedesse una "lampada perpetua" che ardeva nel santuario dedicato a Giove Tonante. Abbastanza interessante il fatto che lampade simili fossero associate con altri templi di Giove. Il sito sacro di Hadad a Baalbek vantava la meraviglia di "pietre luminose" che erano illuminate da "fulmini". E nel famoso santuario di Giove Ammone, in Egitto, Plutarco segnalava l'esistenza d’una lampada che aveva emesso una luce senza sfarfallio continuamente, per diversi secoli. Allo stesso modo, Pausania descrisse una simile "lampada d'oro" nel Tempio di Minerva, che pure produceva luce per lunghi periodi.

Sant’Agostino, nel sec. IV, osservava che in Egitto "c'è stato, e c’è ancora, un tempio di Venere, in cui una lampada brucia in forma così viva, a cielo aperto, che nessuna tempesta o pioggia la spegne". Quanto all’origine d’una tale meraviglia inspiegabile, il padre dei primi cristiani ha scritto anche:

"Dobbiamo aggiungere a quella lampada inestinguibile una miriade d’altre meraviglie d’origine umana e/o magica. Se scegliamo di negare la loro realtà, entriamo in conflitto con la verità dei libri sacri in cui crediamo. Così, o l'ingegno umano ha messo a punto in quella lampada inestinguibile qualche espediente, basato su antiche conoscenze, oppure è stato escogitato per magia, per dare agli uomini qualcosa da ammirare in quel santuario".

Ancora nel sec. VI, sotto il regno di Giustiniano, una "lampada senza fuoco" era segnalata in Antiochia, che non s’era mai spenta per cinque secoli. Più tardi ancora, quando il sepolcro di Pallade fu aperto nei pressi di Roma nei primi anni del 1400, si scoprì che era illuminato da una lanterna misteriosa, che ardeva all'interno della tomba da più di due mila anni.

Il Venerabile Beda raccontò la storia del pellegrinaggio del suo compatriota inglese Arculfo in Terra Santa nel corso dell'anno 670, e della sua visita alla Chiesa del Monte degli Ulivi (poi distrutta nel sec. XI), e ne descrisse la meravigliosa fonte d’illuminazione:

"La luminosità di queste lampade è così forte che, siccome la loro luce è copiosamente versato attraverso le otto vetrate dalla cima del Monte degli Ulivi, non solo illumina la parte della montagna più vicina alla basilica verso ovest, ma anche il sentiero alto che sale gradualmente alla città di Gerusalemme, dalla Valle di Giosafat, è chiaramente illuminato in maniera splendida, anche nelle notti buie, mentre la maggior parte della città che si trova più vicina, sul lato opposto, è altrettanto illuminata dalla stessa luminosità".

L’antico pellegrino aggiungeva:

"In quella chiesa rotonda, oltre alla luce abituale delle otto lampade sopra descritte, come modelli luminosi all'interno della chiesa di notte, di solito si aggiungono, nella notte dell'Ascensione del Signore, altre luci quasi innumerevoli, che per la loro luminosità terribile e mirabile, versata in abbondanza attraverso i vetri delle finestre, non solo illuminano il Monte degli Ulivi, ma fanno apparire tutto in fiamme;. mentre tutta la città e le località nelle vicinanze sono anche illuminate".

Il mistico greco Apollonio di Tiana, nei suoi viaggi in India nel sec. I, si stupiva di "quel fantastico paese delle meraviglie" in cui "colonne di luce si proiettano verso l'alto come fari" e "pietre radiose illuminano la città e fanno luce come fosse giorno". Parlava anche di "fuoco che si vede in alto, sollevato in aria, e danza nell’etere" dal quale "di notte supplicano che esca un raggio di luce, non per vivere male la notte, ma perché rimanga con loro, come se essi lo dovessero portare giù".

Il viaggiatore cinese Yuan–Chwang, che viaggiò per tutta l'India nel sec. VII, raccontò di una serie di santuari religiosi nel sub–continente e di come essi fossero illuminati:

"Nel sud–ovest del paese c’era un monastero in una montagna; le cupole di pietra (stupa) di quel monastero mostrano luci soprannaturali e altri miracoli; ombrelloni collocati dai fedeli su di esso tra la cupola e l’amalaka vi sono rimasti trattenuti, come aghi da un magnete. A nord–est di quel monastero sulla collina, ce n’era un altro con una stupa come la precedente, con le sue meraviglie. Lontano nel sud c’è il paese (di Ceylon), e da questo luogo in notti serene si potrebbe vedere la luce brillante che emana dalla perla sulla cima della stupa, sopra la reliquia del Buddha in quella regione".

Nel 1886, l’archeologo scozzese James Burgess ha scritto sull'ubicazione e i dettagli di oggetti recuperati tra le rovine d’una stupa buddista del sec. III a.C., chiamata Amaravati. La stupa era situata sulla riva sud del fiume Krishna vicino all'incrocio con il Moony Air River, circa mezzo miglio ad est dell’antica Dharanikotta – il cui nome significa "Città magica". Qui nel 1796 un ufficiale britannico, il Colonnello Mackenzie, aveva iniziato l'esplorazione di un tumulo localmente conosciuto come Dipaldinne, ossia "Colle delle luci" o "Collina delle lampade." Nel 1816 Mackenzie tornò con una grande spedizione d’esperti sia a Dipaldinne sia ad Amaravati, e nella seconda località scoprì un certo numero di pietre finemente intagliate, raffiguranti vari pilastri lignei sormontati da grandi dischi incandescenti. In diversi casi i dischi apparivano alimentati da due serpenti, come a indicare due polarità. Intorno ad ogni pilastro brillante c’erano numerosi fedeli con le braccia e le mani alzate.

Lo scrittore–ricercatore Larry Brian Radka offre una descrizione tecnica di una delle immagini scolpite nella pietra: "Le radiazioni provenienti dalla spirale del faro e il fiore di loto su cui si basa sono antichi simboli indiani che rappresentano il sole, che sono le iniziative del caso per la accendendo fari di luce emessa dal fuoco arco dalla luce. pedali diffusione del fiore specchio la dispersione atmosferica di fasci di luce. La luce dell'arco di grandi dimensioni, alta corrente, cavi elettrici siano coordinate correttamente per permettere il gioco di rotazione dello specchio elettrico, e quindi vengono inviati verso il basso attraverso il supporto girevole alla sua batteria pesante, in una gabbia che si appoggia comodamente sulle gambe robuste. I collari decorati del serpente indicano che è sotto controllo mentre lui sputa fuori il suo incendio di origine elettrica e mentre si prepara a iniettare (attivazione) il suo veleno letale in un cavo elettrico, appeso fuori dalla sua bocca. Tutti i tecnici sacerdotali, tranne coloro che reggono i cavi, chiudono le mani verso l'alto, in ringraziamento per i benefici meravigliosi che il serpente elettrico sputa. Questo oggetto misura 80 x 115 cm e si trova nel Museo Nazionale di India, a Nuova Delhi ".

Nel 1881, l'assirologo Hormuzd Rassam rinvenne a Sippara, ora Abu Habba in Iraq, gli antichi resti d’un santuario che portava il nome Ebabbara, che significa "la Casa Brillante". All'interno del santuario trovò una grande tavoletta cuneiforme in marmo dedicata dal re Nabu–Apal–Iddina (850 ca. a.C.) al dio Shamash. Il dio è raffigurato seduto su un trono e circondato da una struttura con un tetto a forma di serpente, la cui testa poggia in cima ad una colonna. Dalla bocca del serpente sporge la parte superiore di un'altra rappresentazione di Shamash, collegata a due cavi che sono connessi a ciò che i testi chiamano l'"immagine d'oro", un disco solare che irradia i suoi raggi in tutte le direzioni, situato sull’involucro dell'altare.

Diversi testi identificano Shamash come il "dio faro" e il disco solare, che egli affronta e manipola è rappresentato come "per il cielo e la terra con lustro". Dinanzi al disco d'oro vengono tre sacerdoti o fedeli con le mani alzate, in un gesto di adorazione e di protezione dal suo splendore.

Altre iscrizioni sembrano riferirsi alla configurazione specifica di alcune divinità in certi luoghi. Si legge: "Sin, Shamash, Ishtar devono essere collocati uno di fronte all'altro, come un oceano, un flusso che scorre tra il serpente e la colonna". Se Sin, come dio della luna, rappresenta una polarità negativa e Ishtar, la dea Venere, è una polarità positiva, Shamash simboleggia l'unione dei due in una corrente alternata, quindi l'iniezione di energia elettrica "tra il serpente e la colonna" nel dispositivo di potere che circonda Shamash può essere quello che i poteri della "statua d'oro", così che divenga "un secondo sole". Un altro brano dice: "ho fatto brillare di nuovo la tiara col disco d'oro di Shamash e l’ho resa luminosa come il giorno".

[Copyright 2009. Joseph Robert Jochmans. All Rights Reserved]

Origine: http://www.forgottenagesresearch.com/lost-knowledge-series/Harnessing-the-Heavenly-FiresElements-of-Ancient-L.htm