Articoli

POPOLI AFRICANI CHE SCOMPAIONO

Quando pensiamo all’Africa e al Terzo Mondo, viene ormai quasi naturale parlare di “sviluppo” e di necessità di progresso. In generale si pensa sia un bene, per i popoli che vivono allo stremo della fame, poter condurre una vita simile alla nostra, con industrie, uffici ed altri lavori simili, con una buona disponibilità di denaro e di generi di consumo. Ma è questo il bene d’un popolo? In quest’articolo esaminiamo la storia di due popoli: gli Ol Molo e gli lk.

È per noi molto difficile, per non dire impossibile, renderci conto esattamente di che cosa possa significare il processo di “sviluppo” in realtà sociali molto diverse dalla nostra, che non hanno percorso le stesse tappe del nostro cammino storico.

Talvolta, quello che noi vediamo come un progresso verso il benessere sociale si traduce invece, presso i destinatari dei nostri aiuti, in un terribile disastro sociale e persino nella distruzione delle basi di tutto il sistema di valori sui quali si poggia la società tradizionale d’alcuni popoli.

I più sfavoriti, nel mondo, sono coloro che appartengono a popoli piccoli, già emarginati e non compresi dai gruppi etnici circostanti. Siano essi “primitivi”, “nomadi”, “cacciatori–raccoglitori” o altro, non possiamo immaginare certo come possibile una pura e semplice integrazione dei loro costumi, in una nuova società di tipo moderno. Certi popoli, strettamente legati ad ambienti di vita specifici e “naturali” nella loro vita quotidiana, sono soggetti ad una ormai costante aggressione, contro il loro ambiente vitale, contro la loro identità e la loro stessa sopravvivenza.

Certi popoli sono scomparsi fisicamente, come gli abitanti dell’isola della Tasmania, della Terra del Fuoco (Sud America), delle Isole Canarie e di alcune zone delle praterie del nord America. In Africa, ad esempio, gli Ol Molo del Lago Rodolfo sono prossimi all’estinzione. Vi sono però anche popoli che, pur crescendo numericamente, si stanno “dissolvendo” perché perdono la propria cultura originale.

L’idea che le culture si sviluppino con un proprio ciclo vitale, alla maniera degli esseri viventi, si è formata alla fine del sec. XIX. L’evoluzione culturale non segue le stesse leggi dell’evoluzione naturale, tuttavia oggi parliamo di “culture in via d’estinzione”, così come si parla di specie che stanno scomparendo. È importante tuttavia, che a tale atteggiamento “scientifico” non si accompagni un senso di superiorità, sin troppo facile quando s’indossano le vesti dello scienziato che esamina un fenomeno. Occorre sempre ricordarci che non stiamo esaminando un “fenomeno” culturale, come se lo guardassimo al microscopio, ma che parliamo d’uomini, di dignità e diritti pari a noi.

I popoli più antichi, o quelli che ancor oggi vivono in condizioni estreme ai limiti del deserto o dei ghiacci eterni, non praticavano o non praticano nessun tipo di agricoltura o di allevamento: vivono di caccia e di raccolta, prendendo ciò che la natura offre spontaneamente. Dopo l’arrivo degli europei, questa condizione di vita appare come “fossile”, residuo d’un passato che sopravvive soltanto ai margini del flusso più importante di crescita e di scambio sociale.

Possiamo chiederci perché quei popoli non abbiano sviluppato le tecniche di vita stanziale e di trasformazione della natura. Non certo per mancanza di capacità intellettuali: alcune delle tecniche usate ancor oggi dai cacciatori sono estremamente complesse e ingegnose, e la loro stessa organizzazione sociale dei cacciatori può essere altrettanto complessa, se non più, di quella degli agricoltori.

Tre sono le cause principali. La prima è l’isolamento fisico, rispetto ai centri d’insediamento fisso e d’elaborazione delle tecniche agricole. La seconda è la situazione climatica o produttiva della regione, che non permette lo sfruttamento regolare: deserto, foreste dense, siccità periodiche, ecc. La terza è che quei popoli non hanno mai voluto cambiare sistema di vita. Il nomade e il cacciatore sono liberi dalla routine del lavoro “a schiena curva”, le sue attività quotidiane sono eccitanti. Quando egli ha trovato il cibo, può rilassarsi senza tormentarsi, non deve preoccuparsi per temporali, siccità, animali o malattie che gli possano distruggere il frutto di mesi e mesi di lavoro. L’agricoltura invece comporta un sistema completamente nuovo di rapporti umani e il turbamento d’un antichissimo equilibrio fra uomo e natura e fra i membri d’uno stesso gruppo umano. In qualunque ambiente egli viva, l’uomo “prirnitivo” vive all’aria aperta, compie un’intensa attività fisica, conosce ogni roccia, ogni corso d’acqua, ogni macchia, e le abitudini di ogni tipo d’animale del proprio ambiente.

Oggi, i contatti dei diversi popoli cacciatori con il mondo esterno sono più o meno intensi e complessi. Alcuni continuano a condurre la loro vita di sempre, ma le loro culture sono state amputate. Nella maggior parte dei casi non hanno più bisogno di costruirsi i loro strumenti perché ottengono quelli metallici prodotti in serie, in cambio di altri prodotti. Con l’accrescersi del volume di scambio, che può estendersi a stof e, banane, riso, tabacco, liquori, è facile che i cacciatori visitino i villaggi e ì mercati dei loro soci, e che partecipino sempre più alla vita del villaggio. A misura che le loro culture si deteriorano, essi possono far la fine di parassiti, ai margini della vita dei sedentari, limitandosi ad intrecciare ceste o a fare vasi, ad esibirsi in danze pubbliche, ad integrarsi a poco a poco con gli strati inferiori degli stranieri, senza i quali non sono più capaci di vivere. L’aspetto più spinto di queste forme di “parassitismo”, che ricorda la vita d’un tempo ma non mostra più la capacità di autosufficienza, è quello indotto oggi dal turismo internazionale, che richiede folklore e stimola i “primitivi” a parodiare le usanze ed i costumi che un tempo erano il loro orgoglio. Storicamente, i primi contatti con gli invasori europei sono stati disastrosi. I cacciatori sono stati contagiati da malattie prima sconosciute, i loro sistemi sociali sono stati distrutti, molti gruppi sono caduti in uno stato di apatia cronico e, in certi casi, condotti ad una rapida estinzione come gruppi etnici puri.

Gli Ol Molo (Kenya)

La tribu degli Ol Molo è forse il più piccolo gruppo etnico del Kenya: poco più di 200 individui, che vivono sulle rive del Lago Rodolfo, proprio di fronte all’isola delle capre. Essi si rifiutano di costruire capanne lontane dal lago. Non molti anni fa si trattava di semplici ricoveri di frasche, ora sono vere e proprie capanne emisferiche. Gli uomini andavano completamente nudi sino a tempi recenti, mentre le donne indossavano due pezzi di pelle di pesce, fermati sui fianchi.

La pesca con l’arpione è la loro principale attività: pescano pesce persico ed una varietà locale che si chiama selapia. Cacciano e mangiano volentieri anche i coccodrilli. Quando, nel 1960, il naturalista John Hillaby visitò gli Ol Molo, sulle scure sponde del lago Turkana, ne riportò “un’impressione da età neolitica”. Impoveriti e storpiati dalle malattie, gli Ol Molo erano ormai poco meno di trecento, attaccati all’unico modo di vivere da loro conosciuto e al lago che rappresenta la loro vita.

Sulla superficie blu scuro del lago alcalino, gli Ol Molo si trovano a loro agio: guidando con destrezza le primitive zattere costruite con tronchi di palma, vanno a caccia del grande pesce persico del Nilo, che può superare i 90 kg di peso, e del coccodrillo.

I coccodrilli, a somiglianza di questa gente, sono piccoli e affamati. Si stima che ve ne siano circa 12.000 in lotta fra loro – e con l’uomo – per la conquista del pesce del lago Turkana. Per qualche inspiegabile ragione sembra che si nutrano soprattutto del pesce abramide, più piccolo del pesce persico del Nilo, e la scarsa dieta alimentare, unita alla forte competizione, può essere all’origine della loro stentata crescita. I cacciatori professionisti li disprezzano come preda, dato che le loro pelli sono spesse e callose (probabilmente un risultato della vita in un habitat alcalino), ma per gli Ol Molo la loro carne è un piatto prelibato.

In equilibrio sulla zattera, un pescatore Ol Molo conficca con precisione l’arpione nel corpo d’un coccodrillo ben nascosto sotto la superficie dell’acqua e, dopo una breve lotta, il sauro lungo 1,70 m viene issato a bordo. La preda viene trasportata a casa, dove i bambini osservano attentamente come viene sventrata e spellata per poi essere arrostita sopra un fuoco all’aperto per il pasto serale. Quanto non sarà mangiato oggi verrà seccato per domani. Dietro il fuoco, il sole al tramonto tinge il lago e il cielo di colori delicati e presto l’oscurità avvolgerà il villaggio. Gli Ol Molo sono d’etnía Nilo–hamitica, come altre popolazioni nomadi del Kenya settentrionale (Samburu, Turkana, Shangalla).

La caccia periodica all’ippopotamo assume il carattere d’una prova d’abilità e di coraggio. Dopo aver colpito la bestia con l’arpione, uno dei cacciatori s’immerge per tagliarle i tendini delle zampe posteriori. Gli stessi cacciatori mangiano poi tutta la carne e ritornano al villaggio soltanto con le ossa e la pelle, festeggiati dal resto della gente.

Gli Ol Molo sono rigidamente monogamici. Credono in un unico Dio che vive sul monte Nyiro, la vetta più alta dei dintorni. La loro lingua è quasi completamente scomparsa, solo alcuni vecchi ne capiscono ancora i termini. Così pure è cambiato l’abbigliamento: uomini e donne usano stoffe d’importazione. Solo a pesca gli uomini si recano ancora nudi e le donne abbigliate con il selah, perizoma fatto di funicelle intrecciate a forma di rete davanti e a forma di stuoia dietro. i ragazzini cantano ancora le canzoni tradizionali, ma non ne intendono più i significati: quale simbolo più evidente dell’espropriazione culturale, d’un popolo che non capisce più la propria lingua?

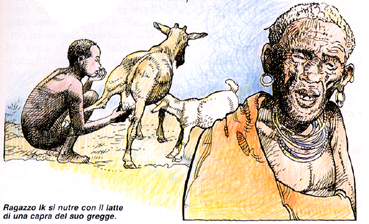

Gli Ik (Africa Orientale)

Gli lk erano cacciatori–raccoglitori che girovagavano per le valli delle catene montuose situate tra il Kenya e l’Uganda, su a nord, ai confini col Sudan. Non è un luogo particolarmente ameno, ma gli lk riuscivano a trovare sufficienti risorse vegetali e di selvaggina. Il tutto veniva integrato dalle abbondanti scorte di miele raccolte lungo i fitti boschi. È la tipica vita del cacciatore–raccoglitore. Poi la solita storia. Il governo ugandese, subito dopo l’indipendenza, dichiarò quella zona riserva naturale (Kidepo National Park), vietando la caccia e la raccolta.

Si trattava dell’area tampone in cui gli lk, partendo dalle montagne, trovavano il cibo durante i mesi duri dell’anno: pcr loro, si disse, non c’erano problemi, sarebbero diventati agricoltori sedentari com’era avvenuto con successo per altri gruppi di nomadi di alcune catene vicine. E infatti ci provarono: non avevano altra scelta. Agli lk toccò, tra le loro predilette montagne, il peggior terreno agricolo dell’Africa, dove la siccità è condizione normale ma, quando piove, la violenza dell’acqua è tale e la pendenza dei campi così forte che terra, piante, semi vengono portati via. Presto fu la fine di tutto. I mariti cessarono di portare il cibo alle mogli, le donne smisero di darlo ai figli e i bambini cominciarono a rubarsi il cibo l’un l’altro.

I cacciatori–raccoglitori hanno da sempre imparato a convivere con le vicine tribù di agricoltori e, soprattutto, pastori. Gli lk si diedero alla politica in grande. Gli unici momenti di furibonda attività collettiva divennero quelli necessari per la costruzione delle lance. I pastori temono e disprezzano i fabbri, ma non possono farne a meno, e agli lk, in cambio di latte, sangue e qualche capo di bestiame, non parve vero di diventare mercanti d’armi.

Sfruttarono anche la loro posizione strategica al confine tra le pianure di Kenya e Uganda. Cominciarono a dividersi in due gruppi e a fare il doppio gioco. Vendevano le armi ai Turkana e ai Dodoth contemporaneamente, calcolando i tempi delle razzie (a loro era affidato il lavoro di spionaggio) in modo che sia i primi, sia i secondì, le organizzassero nella stessa notte. Ci sarebbero stati così più morti tra i deboli rimasti al villaggio (donne, vecchi e bambini) e ci sarebbe stata più possibilità di arraffare qualche vacca.

Gli lk non hanno più sovrastrutture sociali o emotive. I lussi sono finiti, come i valori umani, così deboli da variare da gruppo a gruppo, da tribù a tribù.

Quali prospettive per le culture minacciate?

Il concetto di “popoli culturalmente minacciati” non coincide con quello di minoranze etniche. Ad esempio, i Curdi, o i Somali dell’Etiopia o le minoranze cipriote, pur vivendo in situazioni spesso drammatiche e di oppressione culturale, non corrono una minaccia prossima di “estinzione culturale” e di cancellazione totale come gruppo etnico, mentre un caso del genere si presenta, ad esempio, per gli Indios delle regioni amazzoniche o per i Pigmei dell’Africa centrale, i Boscimani, certe popolazioni dell’Indonesia e dell’Australia.

Negli ultimi anni, in tutto il mondo, diversi allarmi si sono fatti sentire contro lo sterminio di tali gruppi etnici. Qualche convegno di studio è stato organizzato sui loro problemi e le loro prospettive socio–culturali, ed anche il famoso studioso francese René Dumont sta conducendo ricerche in Indonesia, nella regione indocinese e nelle Filippine sui problemi delle minoranze. Organismi internazionali ed organizzazioni non governative, come l’UNESCO e l’ENDA di Dakar, organizzano periodicamente incontri fra studiosi ed amministratori e pubblicano bollettini di sensibilizzazione, ma è oltremodo difficile che questo tipo di contributi raggiunga o modifichi positivamente la condizione dei gruppi etnici “oggetto” di tanta attenzione. Le popolazioni minacciate di sterminio culturale vengono sistematicamente sfruttate nel sistema periferico del mercato internazionale del lavoro, che le impiega:

a) come manodopera non qualificata, sfruttata dai vicini o da imprese commerciali esogene;

b) come attrazione folkloristica per i turisti, visite ai villaggi, artigianato, danze tradizionali, prestazioni sessuali “libere”.

Inoltre, la loro cultura reale e la loro stessa lingua sono represse, nell’ambiente circostante, si diffondono stereotipi sfavorevoli e caricaturali per caratterizzare la loro esistenza come “diversità”. La stessa storia ufficiale ed i mezzi di comunicazione dei Paesi in cui vivono non prendono in considerazione l’esistenza di tali gruppi etnici, se non per includerli nella categoria dei vinti o degli inferiori. A condizione di non perdere di vista l’estrema varietà delle situazioni e delle realtà politiche dei differenti Paesi, si possono oggi immaginare tre possibilità alternative per il futuro delle minoranze etniche in più grave pericolo. Un primo scenario è quello dell’integrazione uniforme, un secondo si articola intorno all’idea della conservazione, il terzo infine potrebbe essere definito come “sviluppo autonomo”, sottolineando il termine autonomo non come sinonimo di separato, ma come un tipo di relazione col mondo esterno che garantisca ai suoi interpreti un margine reale di libertà e di autodeterminazione.

L’integrazione uniforme fa parte della politica di molti Paesi. In nome della modernità e dell’unità nazionale, si ritiene necessario dissolvere le caratteristiche etniche (e tribali) in una parità senza differenze. Possiamo tuttavia distinguere tre varianti in questo tipo di politica.

a) L’inerzia totale: nessuna particolare disposizione legislativa protegge o distingue la realtà dei popoli della foresta, nessun regolamento scolastico, nessuna pratica amministrativa specifica. Ogni cittadino del paese può installarsi presso tali minoranze etniche per svolgervi attività non proibite ed ogni “abitante della foresta” può agire come gli altri cittadini: vendere la propria terra, mutare residenza, ecc.

b) La seconda variante è l’integrazione turistica. Le “tribù” della foresta devono sostenere un ruolo specifico nel contesto nazionale, quello di “trappole per turisti”. Devono conservare alcuni lati folkIoristici delle loro tradizioni, esibirsi, danzare davanti alle telecamere ed ai videoregistratori degli stranieri.

Nel Congo–Zaire, per esempio, il presidente Mobutu vietava l’uso della parola “Pigmei” e pretendeva di aumentare l’altezza di quel gruppo etnico, facendoli incrociare con altre popolazioni, ma non trascura il fatto che i Pigmei costituiscono l’ornamento ed una delle attrazioni principali di diversi parchi nazionali del Paese.

c) La terza variante è quella dell’integrazione protetta. Lo scopo rimane uguale, ma si ricorre a diverse tappe nel processo d’integrazione, accompagnate da misure amministrative, economiche, finanziarie e scolastiche che rendano l’integrazione più rapida ed effettiva.

Ovviamente, l’integrazione delle popolazioni “marginali” è vista come contorno e supporto ad operazioni di “valorizzazione” economica, che richiedano ad esempio il trasferimento di villaggi per costruire una diga, o la disponibilità di manodopera per nuovi comprensori agricoli. Ciò avviene tanto nelle zone adeconomia d’impresa, come nelle regioni ad economia pianificata: i popoli più deboli sono comunque oggetto di misure pianificatorie, da parte di qualunque regime politico: possono essere urbanizzati, o trasferiti in massa, a piacere dei governanti e delle forze economiche dominanti.

Occorre tener conto anche del fatto che il concetto di Stato nazionale forma l’obiettivo dei regimi politici più diversi, dallo Zaire di Mobutu all’Indonesia, sino al Mozambico, e che i nuovi Stati nati dalla stagione delle indipendenze nazionali sono molto più unificatori dei regimi coloniali che li avevano preceduti.

Le “tribù della foresta” si presentano all’appuntamento dei nuovi equilibri politici in condizione già sfavorita, come gruppi di vinti, emarginati dal “progresso”. La maggioranza della popolazione finisce per opporsi a misure di privilegìo specifiche che possano favorire le condizioni di vita di tali tribù. Anzi, spesso, la condizione d’inferiorità deì “selvaggi della foresta” è motivata con pregiudizi estetici, razziali e religiosi.

L’integrazione delle minoranze deve dunque fare i conti con una serìe molteplice di resistenze. In ogni caso, essa comporterebbe la scomparsa della specificità culturale, con tutta la ricchezza d’un patrimonio che solo ora, e poco per volta, gli antropologi cominciano a scoprire. Si pensi soltanto alla perdita di conoscenze ancestrali sui suoli e la vegetazione di certi luoghi, e alla rottura d’equilibri secolari fra uomo e ambiente in regioni forestali o desertiche: zone di frontiera, in cui altre forme di presenza umana non appaiono possibili. Così avviene che i pozzi s’insabbiano nelle oasi sahariane, il deserto avanzi sugli altipiani algerini e somali abbandonati dalle tribù in via di sedentarizzazione, ed il rapporto fra l’uomo e la natura si alteri in maniera irreversibile nelle selve dell’Amazzonia o del bacino del Congo.

Gli antropologi, gli ecologi, i fautori dello sviluppo, si ribellano oggi ai casi più palesi d’etnocidio, ma cominciano anche a rendersi conto che l’integrazione culturale può distruggere altrettanto radicalmente gli equilibri sociali e quelli naturali. Inoltre, pur in ambiente e condizioni differenti, non si eliminano così le premesse d’una possibile rivolta dei gruppi etnici oppressi. È accaduto in forme molto evidenti, qualche anno fa, con i pellirosse d’America. Accade quasi quotidianamente, nei più sperduti angoli del mondo, quando un gruppo si sente attaccato nelle proprie tradizioni, le proprie terre, i propri valori culturali o religiosi.

Dal libro Popoli d’Africa, ed. Liutprand.