Articoli

ALLA RICERCA DEL CASTELLO SCOMPARSO

Molti castelli della nostra collina sono stati distrutti dall’abbandono secolare (citiamo ad esempio la “Corte Verde”, i castelli di Cecima, di Canneto, di Pizzocorno, di Butrio, ma quanti altri?). Altri, come quelli di Oramala, di Montù Berchielli e di Zavattarello, rimasti a lungo abbandonati o caduti in rovina, sono risuscitati grazie a nuovi restauri. Nelle alte vallate si favoleggia persino di intere città scomparse, risalenti ai Romani o alle invasioni saracene, prima dell’anno Mille. Su queste montagne, non meno che nella Scozia, in Irlanda, nella valle del Reno o nella Transilvania, la vita feudale e i rapporti di vassallaggio e di servitù erano duri. Anche queste colline videro passare cavalieri, splendidi nelle loro armature, che partivano per le Crociate o alla ricerca del Santo Graal, recando con sé la sciarpa donata da una donna che si chiamava Beatrice o Selvaggia. Anche le vallate del nostro Oltrepò celano gelosamente alcuni misteri. Nelle alte vallate si favoleggia di corti d’amore scomparse, ma anche di luoghi truci dai quali i castellani dominavano incontrastati, terrorizzavano i valligiani e ne rapivano le figlie, di fantasmi che popolavano le notti senza luna. Di Ubertino, temuto signore di Zavattarello, si narravano truci leggende e le ragazze sognavano d’incontrarlo, nelle notti di luna piena, quando sul suo cavallo nero si lanciava giù per i pendii delle colline, come un guerriero delle antiche saghe. Menestrelli e trovatori si arrampicavano verso i castelli della montagna, veri e propri “nidi d’aquile” arroccati in siti quasi inaccessibili.

La corte dei marchesi Malaspina

Tra il 950 e il 951 Berengario II, re d’Italia, costituì le tre marche di Torino (concessa ad Arduino d’Ivrea), della Liguria Occidentale (concessa ad Aleramo, antenato dei marchesi del Monferrato) e della Liguria Orientale (concessa a Oberto, conte di Luni, con centri principali in Tortona, Genova e Luni). Da Oberto I derivarono diversi rami nobiliari importanti: i marchesi d’Este, i Pallavicino, i Cavalcabò di Cremona, i marchesi di Massa, Corsica e Sardegna, i principi di Brunswick e di Hannover - da cui la casa reale d’Inghilterra - e i Malaspina.

Capostipite dei Malaspina fu il marchese Alberto, padre di Obizzo I. I marchesi Malaspina, che controllavano direttamente una vasta zona di Appenino fra la Lunigiana e la Pianura Padana, ebbero il castello avito ad Auramala (oggi Oramala, non lontano da Varzi, nell’Oltrepò Pavese). Non sappiamo precisamente quando la famiglia si stabilì a Oramala, ma dovette essere prima della metà del sec. XI. Anche il castello di Nazzano fu un’antica proprietà della famiglia, che lo vendette nel 1081.

Nel 1164 il Barbarossa donò in feudo ai Malaspina diversi castelli fra l’Appennino e il Po, nei possedimenti dell’Abbazia di San Colombano di Bobbio, e consolidò la loro presenza sul territorio lombardo. I possedimenti della famiglia Malaspina si estesero in tale circostanza sino al basso corso del Trebbia, con la donazione del castello di Rivalta.

La famiglia Malaspina costituì un “ponte” attraverso l’Appennino con i suoi possedimenti, che collegavano direttamente la Lunigiana all’Oltrepò Pavese. Ciò si rivelò prezioso e permise a Federico Barbarossa di ritirarsi verso il Nord e di evitare un agguato a Pontremoli, nel 1167, dopo la sua precipitosa fuga da Roma.

Le cronache tramandano un episodio assai significativo. Nel 1167, mentre cavalcava per i suoi feudi a fianco dell’imperatore, il marchese Obizzo I non esitava a confessargli: “Cosa volete, in siffatti paesi che nulla producono bisogna pur vivere di rapina!”

Il marchese Obizzo I, detto “il Grande”, fu un personaggio famoso per le sue imprese e per la rilevanza politica che tutti gli riconoscevano. Fu ritenuto a giusto titolo il restauratore del casato, per l’autorità che gli derivò dall’amicizia con Federico Barbarossa. Il nome Obizzo o Obizio, o anche Obizzone (dal quale derivò anche il diminutivo Opicino) deriva dal latino Obitius, “colui che si interpone, colui che affronta un pericolo o si cimenta in un’impresa”. Il diminutivo Opicino è presente (nella forma Opetì ) nella tenzone “Donna, tant vos ai preiada” di Raimbaut de Vaqueiras. Esso fu anche il nome, qualche tempo dopo, del famoso prete e storico di Pavia, Opicino de Canistris.

Nel castello di Oramala Obizzo I Malaspina visse con tre figli, Moroello, Obizzo II e Alberto. Da Moroello (che sposò una Frangipani, di Roma) nacque Guglielmo, da Obizzo II e da Giordana, figlia di Guglielmo IV del Monferrato, nacque Corrado “l’Antico” (ricordato da Dante nel Purgatorio) e da Alberto (marito di Beatrice del Monferrato, sorella di Giordana) solo una figlia femmina, Caracosa di Cantacapra, che si sposò col marchese Alberto di Gavi. Da Guglielmo nacque Maria e da Corrado Selvaggia e Beatrice. Obizzo I morì nel 1186, Obizzo II prima del 1194, Moroello nel 1197, Alberto prima del 1206. Guglielmo morì nel 1220, al ritorno da un viaggio in Sardegna.

L’Occitania, la lingua provenzale, i Càtari

Sino ai primi del Duecento l’Occitania, con la Provenza, era un principato indipendente, che manteneva più legami culturali e linguistici con la Spagna e la Catalogna (i regni cristiani del León, di Aragona e di Castiglia) e con l’Italia del Nord, piuttosto che con la Francia settentrionale, di lingua d’oïl. La Provenza era una terra fortemente latinizzata. Vi dominava un forte spirito di tolleranza religiosa, in contrasto con il fanatismo che andava imponendosi in altri Paesi europei. Qui, lungo le sponde del Mediterraneo, i contatti con il mondo ebraico e con quello mussulmano erano più frequenti e meno conflittuali che altrove.

Fra i riti che si ricollegavano a culti precristiani, si ricordano le Vergini Nere, misteriose statue dal colorito molto scuro che nel tempo furono dedicate a S. Maria, ma che erano forse già prima, dalla notte dei tempi, collegate a riti magici di fertilità.

I dialetti provenzali (occitani, dal termine affermativo “oc”, equivalente al nostro “sì”) si svilupparono dal latino nella parte meridionale dell’attuale Francia, e generarono nel medioevo una fiorente letteratura, diffusa nelle terre mediterranee, verso est e verso ovest, dai trovatori, cantori dell’amor cortese. La sorte della lingua rimase indissolubilmente legata all’indipendenza politica dell’Occitania e terminò dopo la crociata anti-albigese, con la fine del Principato di Tolosa.

Nei sec. XII e XIII si diffuse nell’Europa meridionale il movimento dei Càtari (“i Puri”, noti anche come Albigesi, dal nome della città occitana di Albi). Essi professavano una dottrina dualistica (il mondo governato dai due princìpi “divini” del bene e del male) e vivevano in comunità dai costumi molto rigidi. I notabili, detti “perfetti”, si distinguevano dai normali credenti ed erano dediti ad una castità assoluta. I “Puri” attaccavano le ricchezze del clero e, come altre “eresie” o movimenti pauperistici, proponevano una rigidità morale coniugata a princìpi di uguaglianza e di libertà, che contrastavano con gli atteggiamenti feudali. In Occitania il Catarismo si diede una gerarchia ufficiale nel 1167, con il sinodo di San Felice di Caramán. La leggenda vuole che i Càtari fossero in possesso del santo Graal (la coppa con il sangue di Cristo).

Diversi poeti occitani varcarono le Alpi verso la metà del sec. XII e, con il liuto e la giga sulle spalle, chiesero ospitalità alle corti dell’Appennino, prima presso i marchesi del Monferrato, poi presso i Malaspina. Alla fine del sec. XII Giraut de Borneil (le maestre dels trobadors) giunse a Oramala. Egli indirizzò una canzone a Moroello Malaspina, primogenito di Obizzo I e capostipite del ramo dello “spino fiorito”. Raimbaut de Vaqueiras scrisse una “tenzone” con Alberto Malaspina, fratello di Moroello, e lo chiamò senza mezzi termini: “el marquès putanier”. Maria Malaspina fu amata dal trovatore tolosano Aimeric de Peguilhan, che da Ferrara inviò al marchese Guglielmo una canzone per chiederne la mano. Peire Raimon de Tolosa mantenne una corrispondenza con Guglielmo Malaspina. Negli ultimi anni della corte di Oramala, Uc de Saint Circ e Albertet de Sisteron cantarono le sorelle Selvaggia e Beatrice.

Le autorità cattoliche perseguitarono i Càtari come eretici e ne nacque una guerra di religione, con atroci violenze da entrambe le parti. Nel 1208 il papa Innocenzo III, sull’ondata dello sdegno causato dall’assassinio del legato pontificio Peire de Castelnau, promosse una crociata contro i Càtari dell’Occitania e della Provenza e contro i Conti di Tolosa, sostenuta dai signori feudali della Francia del Nord e di alcune regioni tedesche. Un esercito di 30.000 cavalieri marciò contro l’Occitania, capeggiato da Simon de Montfort. Nel 1209, a Béziers, furono massacrate 15.000 persone, uomini, donne e bambini. La guerra assunse le caratteristiche di un vero e proprio genocidio. Alla domanda: “Come distinguere gli eretici dai credenti ortodossi?” un dignitario rispose: “Uccidete tutti. Ci penserà Dio stesso a riconoscerli”. L’una dopo l’altra, caddero le città di Perpignan, Narbona, Carcassonne, Tolosa. L’ordine dei Domenicani fu fondato per difendere l’ortodossia proprio durante la crociata contro gli Albigesi, nel 1216. Nel 1233 da esso ebbe origine la Santa Inquisizione.

Il castello di Montségur, ultima roccaforte dei Càtari in Occitania, fu cinto d’assedio nel 1243 e capitolò il primo marzo 1244, dopo dieci mesi.

Nel 1245 papa Innocenzo IV condannò persino l’uso della lingua provenzale, considerata come un segno di riconoscimento tra eretici. Alla scomparsa della poesia trobadorica contribuì anche la progressiva decadenza del sistema feudale.

I centri principali di diffusione del movimento càtaro in Italia erano Monforte d’Alba, nell’Astigiano, e Concorezzo, presso Milano. Ariberto d’Intimiano portò a Milano i càtari di Monforte e li costrinse ad abiurare, sotto la minaccia del rogo. Il nome di corso Monforte ricorda la presenza in città della comunità eretica.

A Milano correva voce che i vari gruppi di eretici (Càtari, Pàtari, Guglielmiti, Fratelli del Puro Spirito, ecc.) si riunissero di notte in cripte sotterranee e, dopo aver ascoltato sermoni blasfemi, banchettassero con carne di bambini e si dedicassero ad orge sfrenate. La cosa non desta meraviglia, perché la deformazione sessuale di dottrine eretiche è un fenomeno frequente e antico, risultante dalla credenza diffusa che le idee non conformistiche si abbinino ad atti immorali. In Italia l’eresia mantenne una vita più lunga: ancora nell’aprile 1252, nei boschi presso Sèveso, fu ucciso in un agguato l’inquisitore domenicano Pietro da Verona (Pietro Martire), colpito al capo da un manipolo di concorezzesi.

L’amor cortese, il “fedele d’amore”

A partire dal sec. IX si era diffusa la cavalleria. I giovani nobili che intendevano consacrarsi alla difesa della religione, degli oppressi, dei deboli e delle dame, giuravano fedelmente di tener fede alle leggi dell’onore e diventavano cavalieri.

In quei secoli di pellegrini, di guerre di religione e di crociati, il feudalesimo delle corti si era dato un proprio codice d’onore e una mitologia, che affondava nelle epiche gesta di re Artù e dei suoi cavalieri, di Sigfrido e di Perceval.

L’etica cavalleresca costituì una specie di “religione profana”, nella quale l’iniziato era il nobile cavaliere, che si distingueva dalla gente comune. Dalla veglia d’armi alla ricerca del Graal o al giardino della rosa mistica, tutto il linguaggio di questi componimenti è arcano e denso di sottintesi, fatti per “chi sa”.

Alcuni studiosi pensano che il ciclo di romanzi della Cavalleria, che parlano della ricerca del Graal, fossero legati all’esperienza dei Càtari e venissero diffusi dai trovatori nella vasta area dell’Europa mediterranza. Rosa, Beatrice, Giovanna erano nomi molto diffusi tra le donne dei “fedeli d’amore”. Secondo la dottrina iniziatica, l’amore per la donna angelicata coprirebbe nient’altro che l’iniziazione ai riti della “dottrina segreta”. Certamente i contenuti simbolici sono molto arcaici e risalgono ad archetipi delle società celtica e germanica, da cui la cavalleria stessa traeva la propria esistenza, con l’antico culto degli eroi.

Accanto alle saghe e ai romanzi nacque e si sviluppò la lirica dei trovatori, più personale e “intimistica”, in cui si celebrava l’amore per la donna, vera o angelicata (le necessità di sopravvivenza a corte e le richieste delle castellane imponevano non di rado di calibrare gli accenti, con un’attenta diplomazia). La poesia dei trovatori non può essere disgiunta dalla musica, con la quale nasceva e si accompagnava.

I trobadors, costumi e strumenti musicali

Nel mondo cavalleresco la musica profana trovò un ambiente propizio e si diffuse da una corte all’altra. Uomini di nobile e d’umile origine cantarono melodie ora leggiadre, ora appassionate, ora austere e talvolta inscenarono vere e proprie tenzoni, per motivi d’amore o d’onore. I cantori furono chiamati trovatori (trobador in Provenza, trouvier nelle Francia di lingua d’oil ), perché trovavano, o inventavano, i testi e le loro stesse melodie.

Citiamo alcuni fra i trovatori più famosi: Jaufré Rudel, Raimbaut de Vaqueiras, Adam de la Halle. Le loro composizioni erano canzoni amorose, canzoni morali o politiche dette sirventesi, canzoni di crociate, che esaltavano le guerre sante in Palestina, tenzoni e giochi (ossia canti a dialogo), romanze, pastorali e canzoni di tela (che vedevano come protagonista una filatrice), canzoni da ballo. Le esecuzioni erano di solito affidate a un solista, chiamato menestrello, che era persona diversa dall’autore e si accompagnava con uno strumento.

Il periodo d’oro dei trovatori e dell’amor cortese abbracciò i sec. XII e XIII. Nelle corti del Nord Italia si diffuse la lirica occitanica, dedicata in gran parte a soggetti amorosi e talvolta anche a componimenti di carattere politico. La lingua d’oc provenzale era allora reputata la “lingua dell’amor cortese” e in tale lingua “trovavano” anche i poeti dei Paesi confinanti. In Italia si distinsero tra gli altri il mantovano Sordello da Goito (trovatore di lingua provenzale), il re di Sicilia Federico II, Jacopo da Lentini, Pier delle Vigne.

I modi di vita nelle corti signorili andavano uniformandosi e lo scambio di informazioni era notevole, grazie ai viaggi dei menestrelli itineranti. Essi si scambiavano notizie sulla munificenza dei signori e sulla bellezza e la grazia delle castellane, ma anche su altri argomenti. Aimeric de Pegulhan, ad esempio, lanciò un appello ai signori di tutte le corti perché partecipassero alla Crociata anticàtara organizzata da papa Innocenzo III.

Presentiamo una breve rassegna degli strumenti in uso a quell’epoca.

Strumenti a corde:

- ghironda (o sinfonia, si suonava tramite l’orlo di una ruota a manovella);

- da pizzicare, come la chitarra: mandola, liuto;

- ad archetto: giga a 3-4 corde, fidula o viola a 5 corde;

strumenti a fiato: flauti, piffero, piffero a vescica, cornamusa;

altri strumenti a fiato dell’epoca, non usati dai trovatori: buisine (lunga tromba), corno;

percussioni: nacaire (piccoli timpani, di origine araba, da cui deriva il nome “nacchere”), tabor (tamburo), tamburello provenzale, campane, cimbali, crotali.

Il Castello scomparso

Riusciremo ad immaginare il primitivo splendore dell’apparire in lontananza di castelli come Oramala o Zavattarello, dopo un lungo cammino attraverso monti e valli boscose? Riusciamo a ricomporre la meraviglia dell’eremo di Sant’Alberto, aggrappato al versante di una stretta forra torrentizia? Qui forse si rifugiarono gli ultimi poeti, trovatori occitani e provenzali, perseguitati nelle loro terre, perché la loro cultura, la loro stessa lingua erano “in odore di eresia”. Queste valli celano una storia e una magia che nulla avrebbe da invidiare alle antiche saghe cavalleresche. Vogliamo provare a percorrerle con il gusto di questa scoperta, a cercare anche noi il “Graal” nascosto nei luoghi più reconditi del nostro Appennino?

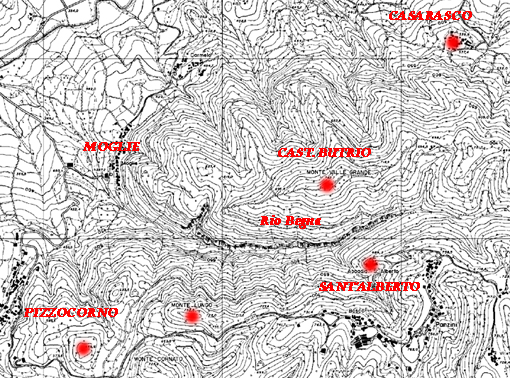

Il Castello di Butrio apparteneva ai Malaspina di Oramala e sorgeva sulla cima allungata dello spartiacque tra la valle del Torrente Nizza (a nord) e quella profondamente scavata nei calcari dal Torrente Begna (a sud), proprio di fronte all'Eremo di Sant'Alberto, nella località oggi indicata nelle carte topografiche come “Monte di Valle Grande”.

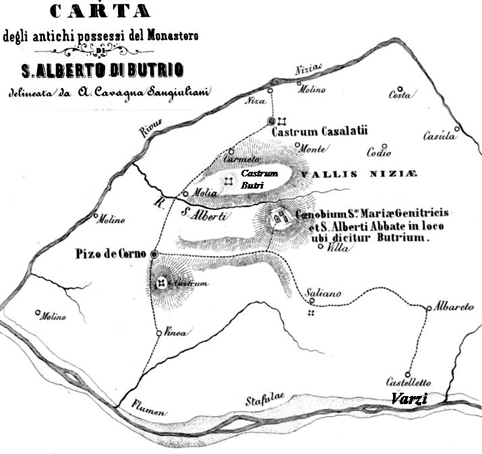

Nella cartina degli antichi possedimenti dell'Abbazia di Sant'Alberto, offerta dal Cavagna Sangiuliani, abbiamo aggiunto la posizione del "nostro" Castello: Castrum Butri

Il conte Cavagna Sangiuliani, alla pag. 40 del vol. III dell’Agro Vogherese, nel parlare dell’Abbazia di Sant’Alberto, afferma: “...resta situata al sud-est, in faccia all’antico e diruto castello di Butrio, posto sopra un altissimo scoglio calcareo, separata dal piccolo ma vertiginoso torrente Bigna (Begna)”. A pag. 108, lo stesso autore menziona l’atto di vendita della “villa” e del castello di Pizzocorno, fatto il 4 ottobre 1158 dal Marchese Obizzone Malaspina a favore dell’Abate di Sant’Alberto. Col possesso dei due castelli (e di quello di Casarasco, posto sotto Butrio, sul versante del torrente Nizza), la valle del Begna e di Butrio costituiva un’enclave fortemente protetta. Non sappiamo quando il Castello di Butrio sia stato distrutto, ma si può supporre che esso e la sua vallata, con le grotte scavate nella falesia calcarea, possano essere stati uno degli ultimi rifugi di Càtari provenienti dalla Provenza.Il percorso per raggiungere il sito del Castello di Butrio è bene indicato sulle carte regionali ed è ancora possibile vedere le tracce dei suoi muri sulla cima del monte. Si parte da Nizza superiore, dove si attraversa il torrente Nizza alla quota di m 364. Dopo avere attraversato un campo (circa 200 m), inizia la salita tra i boschi, su un sentiero argilloso, ben segnato, ampio ma ripido (2 km, per un dislivello di 350 m: pendenza media 17,5%). Occorre all’incirca un’ora e trenta minuti, a piedi, per raggiungere la cresta del monte; sulla destra, si percorrono ancora 400 m sotto il bosco, in lievissima pendenza, e si raggiunge la località in cui sorgeva il Castello (quota 743). Il 15 giugno 2002, con partenza alle ore 14,40, ci siamo recati sui luoghi appena descritti. Abbiamo potuto osservare lunghi tratti di blocchi squadrati che emergono dal terreno, sulla pendice meridionale della cresta del monte, a formare i tracciati lineari degli antichi muri di cinta; verso est, sembra di poter identificare l’angolo retto di un torrione di guardia.

Il 3 agosto 2002 (ore 9,45 – 12,20) siamo ritornati in quei luoghi, per addentrarci nella valletta del torrente Begna. Si tratta di una stretta gola, incisa profondamente nelle rocce calcaree, lunga poco più di due chilometri. Essa sbocca nella val di Nizza in prossimità dell’abitato di Moglie, il cui toponimo – anticamente Mollie – potrebbe significare “terreno melmoso” (cfr. fr. “mouillé”, v.: MONTI, Dizionario della Gallia Cisalpina…). In effetti, sul fondo ed allo sbocco della stretta valletta, le acque del torrente Begna trasportano grandi quantità di terriccio e di detriti vegetali.

La valletta è una vera e propria forra, larga mediamente non più d’una cinquantina di metri, che si snoda in direzione approssimativamente est-ovest (nel senso della discesa delle acque), tra due pareti calcaree dell’altezza d’un centinaio di metri, dall’assetto quasi verticale, con notevoli tratti di strapiombi, fortemente erose e fiancheggiate qua e là da erosioni laterali. Parecchi dei canaloni laterali di scorrimento delle acque hanno una sezione ampia ed arrotondata, a causa dei moti di fluitazione di frammenti lapidei, che hanno contribuito ad ampliarne e levigarne la sezione. Il fondo è in lieve declivio: dalla quota di 420 m, al ponticello in cui s’imbocca la valle, si sale alla quota 500 nei primi 650 m di risalita (12,3% di pendenza), per giungere ai 600 m al capo della stretta valle, dopo altri 1300 m di percorso (pendenza media di questo tratto: 7,7%). Sul fondo, l’erosione ha scavato un tracciato con meandri, che si snodano tra setti rocciosi (in un caso il setto è stato forato da una finestra naturale, in un altro caso esso è largo poco più di 50 cm). Uno degli scopi dei nostri rilievi era l’accertamento della possibile presenza di grotte, nelle pareti, che potessero avere costituito un supporto all’habitat umano, in epoca antica o medievale. La forra del torrente Begna costituisce un ecosistema molto interessante dal punto di vista naturalistico, ma le condizioni piuttosto instabili, a causa delle attività erosive, e le frequenti inondazioni del fondo, non permettono di pensare ad una presenza umana d’insediamenti permanenti. Inoltre, la rapidità dell’erosione è tale, che lo strato superficiale delle pareti esposte non appare mostrare tracce ascrivibili ad un’epoca più antica d’un centinaio d’anni.

L’altura di Sant’Alberto di Butrio domina il fondo della valletta da circa 200 m di dislivello, mentre la posizione dell’antico castello di Butrio è quasi 300 m al di sopra del fondo. Pertanto, i cento metri del canyon roccioso occupano soltanto la metà più profonda della valletta. Al di sopra, il profilo della valle si apre a “V”, e non è escluso che tra la copertura boschiva si trovino nascoste grotte naturali (simili a quella – oggi scomparsa – in cui tradizionalmente trovò rifugio l’eremita Sant’Alberto).

Pertanto, appare opportuno proseguire la ricerca nel versante che scende intorno all’Abbazia di Sant’Alberto, nella zona compresa tra questa e il gradino del canyon erosivo. In particolare, sembra interessante proprio la zona del gradino, ove il pendio inclinato si muta in parete: si tratta della zona più idonea per la ricerca di eventuali insediamenti del passato.